Im 20. Jahrhundert wurde im Zuge der schnellen Massenmotorisierung erkannt, dass das Parken viel Platz beansprucht. Der Architekturhistoriker Erik Wegerhoff beschäftigt sich mit der Ästhetik der Infrastruktur und der mathematischen Effizienz. Er zeigt, wie das Auto nicht nur die Infrastruktur beeinflusst hat, sondern auch die Architektur verändert hat. Die Architektur musste neue Herausforderungen bewältigen, um den Anforderungen des fließenden und ruhenden Verkehrs gerecht zu werden. Das statische Parken geriet dabei oft in den Hintergrund.

Vom Massenauto zum Parkplatzproblem: Architektur im Fokus

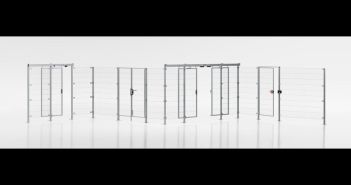

Effizientes Parken (Foto: WÖHR Autoparksysteme GmbH)

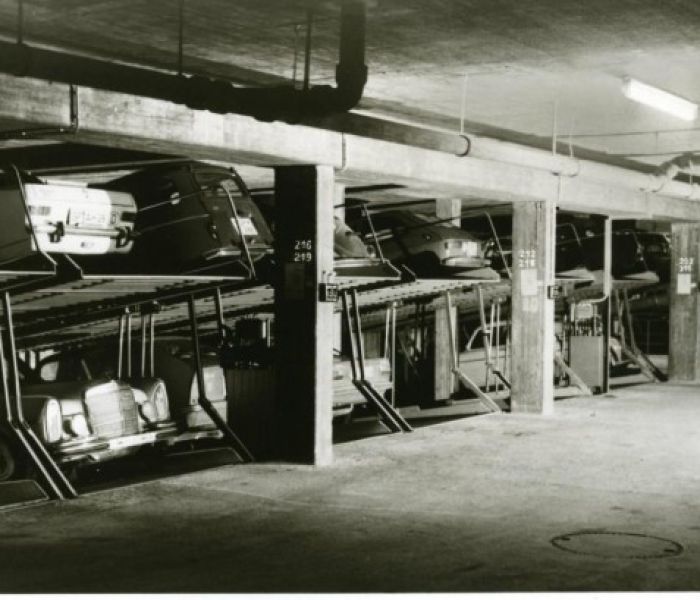

Die Architektur der 1910er und 20er Jahre versuchte, dem Vorbild des schnellen Autos zu folgen, indem sie Gebäude mit abgeschliffen wirkenden Fassaden oder Rampen gestaltete. Doch mit dem Aufkommen des Massenautos verlor das Fahrzeug seine Einzigartigkeit und der Platzbedarf für Parkplätze in den Städten wurde enorm. Schon in den 1960er Jahren wurde klar, dass eine adäquate Versorgung der Innenstädte mit Parkplätzen die komplette Stadtfläche erfordern würde. Daher waren effizientere Parklösungen dringend erforderlich.

Während die Architektur neue Lösungen für den fließenden Verkehr entwickelte, wurde das Thema Parken oft vernachlässigt. Parkplätze galten als einfache und unauffällige Strukturen, die in intellektuellen Diskussionen selten Beachtung fanden. Eine Expertenliteratur, die auf mathematischen Modellen und statistischen Analysen basierte, entstand jedoch, um das Problem des Parkens zu lösen.

In der heutigen Stadtplanung sind Parkplätze ein wichtiger Bestandteil, doch früher wurden sie als wild und chaotisch wahrgenommen. Handlungsanweisungen aus den 1950er und 60er Jahren zeigten auf humorvolle Weise das richtige Fahren und Parken. Damals waren Stadtplätze oft verkehrsreiche Orte ohne klare Regeln. Ineffizientes Parken führte jedoch dazu, dass wertvoller Raum verschwendet wurde. Es entstanden Parkplätze, die die Flächen perfekt ausnutzten und auf vermeintlicher Wissenschaftlichkeit basierten.

Effizientes Parken (Foto: WÖHR Autoparksysteme GmbH)

Die Veränderungen in der Wahrnehmung des Parkens haben auch Auswirkungen auf die Architektur. Früher wurde der öffentliche Raum oft als großer Parkplatz betrachtet, während heute das Parken viel strenger reglementiert ist. Effizientes Parken hat sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil der städtebaulichen Planung entwickelt. Die enge Verbindung von Architektur und Verkehr ist entscheidend, um eine optimale Nutzung des öffentlichen Raums zu gewährleisten und den Platzbedarf in den Städten zu reduzieren.

Die enge Verbindung zwischen Parken und Architektur wird durch die Auseinandersetzung mit der Poetik der Infrastruktur und der mathematischen Effizienz deutlich. Effizientes Parken ist eine Herausforderung, um den steigenden Platzbedarf in den Städten zu bewältigen und den Anforderungen der Autofahrer gerecht zu werden. Eine nachhaltige Stadtentwicklung erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination zwischen Architektur und Verkehrssystemen. Effizientes Parken ist somit ein wesentlicher Bestandteil einer zukunftsfähigen Stadtgestaltung.